|

|

декабря

20/12/2010

Лед в Арктике тает быстрее, чем это предсказывают существующие климатические модели. Такой вывод сделали ученые по итогам анализа первых данных, собранных европейским спутником Cryosat-2, который изучает арктические льды и составляет карту течений в регионе. Результаты анализа специалисты представили на ежегодной встрече Американского геофизического общества, а коротко о них пишет BBC News. Аппарат Cryosat-2 исследует ледяной покров Арктики, посылая вниз импульсы в микроволновом диапазоне. Волны отражаются как от поверхности льда, так и от поверхности океана (когда они проникают сквозь трещины в льдинах и промежутки между ними). Определяя разницу во времени возвращения импульсов, отраженных ото льда и от воды, ученые могут оценить объем льда в арктическом регионе. В отличие от других спутников орбита Cryosat-2 "задевает" очень северные регионы - вплоть до 88 градуса северной широты. До сих пор изучающие Арктику спутники добирались только до 86 градуса.

На основании собранной спутником информации ученые создали карту распределения льда в регионе, а также "высот" и "низин" океана. Имея эти данные, ученые получили карту океанических течений в Арктике, так как вода "предпочитает" обтекать "высоты" по часовой стрелке, а "низины" - против. Специалисты также установили, что в летние месяцы ледяное покрытие Арктики уменьшается намного сильнее, чем считалось. Этот факт требует более детального изучения, так как уменьшение количества льда может приводить к усилению течений, потому что вода стремится занять освобожденные территории.

Летом 2010 года площадь льда в Арктике сократилась до минимального с 1979 года значения - 10,9 миллиона квадратных километров. Это на 10,6 процента ниже, чем в среднем в промежуток с 1979 по 2000 годы. Площадь арктических ледников непрерывно уменьшается в течение последних 19 лет.

20/12/2010

Ученые Благовещенского педагогического университета получили современный робот-телескоп "Мастер-2", сообщил РИА Новости сотрудник вуза, кандидат физико-математических наук Владимир Юрков.

"Мастер" - единственная в мире система роботов-телескопов, расположенных в Московской области, Кисловодске, на Урале, в Благовещенске и в Тункинской долине.

"Сейчас мы совместно с коллегами из МГУ занимаемся установкой дорогостоящего оборудования. Благовещенская обсерватория - самая дальняя от Москвы точка первой российской роботизированной сети оптических телескопов "Мастер". И новое оборудование заменит телескоп "Мастер", который год работал в тестовом режиме, однако смог войти в историю космических наблюдений", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в декабре прошлого года именно благовещенский робот-телескоп первым зафиксировал сверхновую (SN2009nr - ред.). Это было официально подтверждено Международным астрономическим союзом.

"Диаметр объектива "Мастер-2" в два раза больше, чем у тестового телескопа - 400 миллиметров. Причем две трубы, а не одна, которые работают синхронно. И если наш тестовый (прибор) наблюдал, так сказать, за космосом одним глазком и при этом смог, помимо сверхновой, зафиксировать до семи гамма-всплесков, то от нового робота-телескопа мы ожидаем, как минимум, сенсационных открытий. Накануне новогодних праздников планируем включить его в работу", - сказал Юрков.

Проект "Мастер" уникален в том, что вся система телескопов абсолютно автоматически проводит фотосессию космоса и совершить с ее помощью открытие может любой, кто первым обнаружит на полученных снимках новые объекты.

Телескопы "Мастер" получают команды от спутников в космосе и при первом же обнаружении какого-нибудь гамма-всплеска телескоп разворачивается в нужном направлении и делает снимок. Промежуток между получением данных спутником и разворотом телескопа не превышает 20 секунд. "Скромные" размеры роботов-телескопов совсем не говорят об их небольших возможностях - эта установка может фиксировать явления во вселенной на расстоянии в миллиардсветовых лет от Земли.

19/12/2010

Успех обзорных проектов, посвященных поиску внесолнечных планет методом транзитов (среди которых самыми успешными являются SuperWASP и HATNet), побуждает международные научные коллективы поддержать почин и присоединиться к поискам, что можно только приветствовать: небо большое, и планет хватит на всех. Одним из сравнительно новых проектов в этой области является Проект Алсубаи (Alsubai`s Project). Организатором проекта явился Калид Алсубаи (Khalid Alsubai), гражданин Катара, который собрал группу известных и опытных специалистов по поиску экзопланет.

Проект Алсубаи основан на работе пяти автоматических телескопов, один из которых (с апертурой 200 мм) покрывает поле зрения 11х11 градусов, а четыре других (с апертурой 400 мм) - поле 5.5х5.5 градусов каждый, которые мозаикой 2х2 покрывают поле первого телескопа. Вся система измеряет кривые блеска звезд от 8 до 15 звездной величины, попавших в поле зрения , с целью поиска транзитов - регулярных незначительных ослаблений блеска, вызванных прохождением планеты по диску родительской звезды. Физическая природа каждого транзитного кандидата исследуется дополнительно. Обычно только незначительная часть кандидатов оказывается планетами. Так, из первых 28 кандидатов, полученных Проектом Алсубаи, планетой оказался только один - горячий гигант Qatar-1 b.

Qatar-1 (3UC311-087990) - звезда главной последовательности спектрального класса K (K4 V - K6 V). Ее масса оценивается в 0.85 ± 0.03 масс Солнца, радиус - 0.823 ± 0.025 радиусов Солнца, светимость близка к 0.35 солнечным. Расстояние до звезды не сообщается, но, исходя из ее видимой звездной величины +12.84 его можно грубо оценить в 240 пк. Qatar-1 отличается повышенным содержанием тяжелых элементов - их примерно на 60% больше, чем в составе нашего дневного светила. Возраст звезды превышает 6 млрд. лет.

Истинная (не минимальная) масса планеты Qatar-1 b оценивается в 1.09 ± 0.8 масс Юпитера, радиус - в 1.164 ± 0.045 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.69 ± 0.1 г/куб.см и второй космической скорости около 58 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0234 ± 0.0003 а.е. (6 звездных радиусов) и делает один оборот за 1.420033 ± 0.000016 земных суток. Авторы открытия оценивают эффективную температуру планеты в 1399 ± 42К.

Информация получена: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.3027v1.pdf

17/12/2010

В минувшую среду американский межпланетный зонд Mars Odyssey установил новый "марсианский" рекорд - 3340 дней работы на орбите вокруг Красной планеты. Тем самым превышено достижение другого американского зонда Mars Global Surveyor.

Mars Odyssey был запущен в 2001 году. На орбите вокруг Марса он занимается изучением поверхности планеты и ее атмосферы. Кроме того, аппарат использовался как ретранслятор для связи с Землей посадочного модуля Phoenix и марсоходов Spirit и Opportunity.

16/12/2010

Астрономы запустили сайт Impact: Earth!, который позволяет рассчитывать последствия от падения на Земли метеоритов. Подробно ресурс описан на портале Space.com. Астрономы запустили сайт Impact: Earth!, который позволяет рассчитывать последствия от падения на Земли метеоритов. Подробно ресурс описан на портале Space.com.

Пользователи могут самостоятельно задавать некоторые параметры падающих на планету небесных тел - в частности, диаметр метеорита и его плотность, а также скорость движения и угол, под которым он входит в атмосферу. Ресурс Impact: Earth! выдает информацию о мощности взрыва, силе возникающих цунами и землетрясений, диаметре остающегося от удара кратера и других.

По словам создателей сайта, точность проводимых на нем расчетов достаточна для того, чтобы ресурс могли применять профессиональные пользователи (например, ученые или военные), а простой интерфейс позволяет работать с ресурсом практически всем интересующимся, пишет Lenta.ru. Метеориты сталкиваются с Землей довольно часто, однако большая часть из них сгорает в атмосфере. Тем не менее, несколько раз в истории планеты на ее поверхность падало несколько крупных небесных тел. По одной из популярных в науке гипотез, именно падение метеорита привело к вымиранию динозавров и многих других видов живых существ. Кроме того, некоторые специалисты придерживаются мнения, что именно метеориты могли занести на Землю необходимые для возникновения жизни молекулы.

16/12/2010

Ученые представили новые доказательства в пользу того, что так называемые темные гамма-всплески обязаны своим существованием пыли, заполняющей космическое пространство. Свои выводы астрономы опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics, а коротко о работе пишет портал ScienceNOW.

Гамма-всплески - это чрезвычайно мощные кратковременные выбросы высокоэнергетического излучения, которые происходят на последнем этапе жизни массивной звезды при ее "схлопывании" в черную дыру. По мере остывания гамма-всплеска происходит испускание излучения в более широком диапазоне частот, включающем оптическое, инфракрасное и радиоизлучение. Однако приблизительно в половине случаев астрономы не могут зарегистрировать излучения в оптическом диапазоне.

Для объяснения этого провала было предложено несколько гипотез, одна из которых, например, предполагает, что он связан с явлением красного смещения - по мере длительного путешествия сквозь Вселенную спектр излучения сдвигается в более длинноволновую область. "Дырка" в оптической области соответствует провалу в ультрафиолетовой части спектра (это излучение поглощается заполняющим космическое пространство водородом), сдвинувшегося до оптических частот. Согласно другой версии, отсутствие в "послесвечении" гамма-всплесков оптического излучения объясняется тем, что оно блокируется пылью (для ультрафиолетового или инфракрасного излучений пыль прозрачна).

Авторы новой работы проверяли, какая из версий правильная, используя 2,2-метровый телескоп в обсерватории Ла-Силла в Чили. Гамма-всплески искал орбитальный телескоп SWIFT, и сразу после обнаружения их начинал изучать чилийский телескоп, "видящий" Вселенную в семи различных диапазонах длин волн. В общей сложности ученые исследовали 39 гамма-всплесков. Проанализировав полученные спектры, астрономы заключили, что верной является гипотеза о блокировании части излучения космической пылью. Ранее авторы уже представляли эти результаты, однако тогда число изученных гамма-всплесков составляло только 29, пишет Lenta.ru.

16/12/2010

Горный хребет спутника Сатурна Япета, опоясывающий его вдоль всего экватора, появился в результате падения на луну ее собственных колец. Такой вывод американский астроном представил коллегам во время ежегодной встречи Американского геофизического общества. Краткую суть доклада приводит Wired. Горный хребет спутника Сатурна Япета, опоясывающий его вдоль всего экватора, появился в результате падения на луну ее собственных колец. Такой вывод американский астроном представил коллегам во время ежегодной встречи Американского геофизического общества. Краткую суть доклада приводит Wired.

Высота гор в кольцевом хребте Япета доходит до 19 километров, и все скалы расположены строго на экваторе. У ученых нет надежного объяснения происхождению этой горной гряды, которая является уникальной для Солнечной системы.

Автор новой работы предположил, что "прародителем" кольцевого хребта могли быть кольца, похожие на кольца Сатурна. Они, в свою очередь, образовались из "дочернего" спутника, который в течение многих миллионов лет обращался вокруг Япета, но постепенно приближался к нему, пока приливные силы не разорвали его на множество фрагментов, которые сформировали кольца. Падение материала колец на поверхность Япета и привело к появлению кольцевой горной гряды, пишет Lenta.ru.

15/12/2010

Группа SuperWASP продолжает публиковать сведения о новых планетах, открытых в рамках работы этого успешного обзора. 14 декабря в Архиве электронных препринтов появилась статья об открытии нового транзитного горячего гиганта WASP-41 b.

Звезда WASP-41(она же TYC 7247-587-1) удалена от Солнца на 180 ± 60 пк. Ее спектральный класс G8 V, масса оценивается в 0.94 ± 0.03 масс Солнца, радиус - в 0.91 ± 0.05 радиусов Солнца, светимость составляет примерно 0.65 солнечных. Возраст звезды оценивается в 1.8 млрд. лет.

WASP-41 b - типичный горячий гигант с массой, равной 0.92 ± 0.07 масс Юпитера и радиусом 1.21 ± 0.07 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.65 ± 0.1 г/куб.см и второй космической скорости около 52 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.04 а.е. (9.5 звездных радиусов) и делает один оборот за 3.052 земных суток. Авторы открытия оценивают температуру планеты в 1235 ± 50К.

|

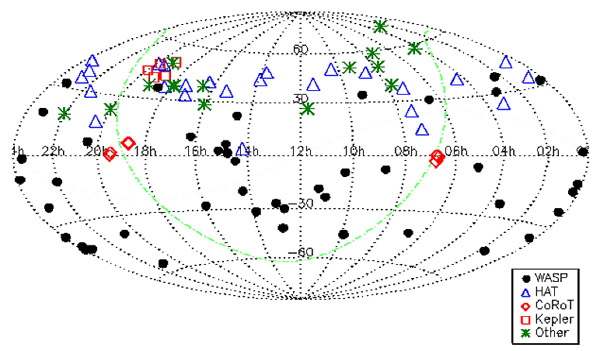

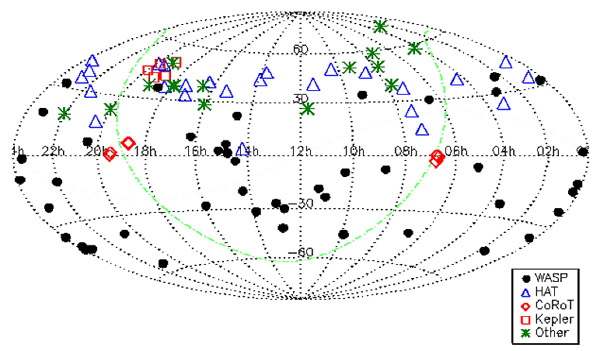

| Рисунок показывает распределение по небесной сфере всех известных транзитных планет. Черными кружками показаны планеты, открытые SuperWASP, синими треугольниками - обзором HATNet, зелеными пушинками - все остальные транзитные планеты. Красным показаны области наблюдения космических телескопов COROT и Kepler |

Информация получена: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.2977v1.pdf

15/12/2010

Зонд "Кассини" собрал факты, которые подтверждают гипотезу о существовании на спутнике Сатурна Титане ледяных вулканов, или криовулканов. Об этом пишет портал Space.com. Зонд "Кассини" собрал факты, которые подтверждают гипотезу о существовании на спутнике Сатурна Титане ледяных вулканов, или криовулканов. Об этом пишет портал Space.com.

Криовулканы существуют на некоторых небесных телах при очень низких температурах. В отличие от земных вулканов криовулканы выбрасывают на поверхность не расплавленную лаву, а замерзший водяной лед и углеводороды, а также замороженные газы - аммиак, метан и другие.

Исследователи давно предполагали, что на Титане должны существовать криовулканы, однако все собранные к настоящему моменту доказательства этой гипотезы являются косвенными (например, целый ряд таких доказательств был представлен в 2008 году). Авторы новой работы утверждают, что новые данные позволяют говорить о существовании на Титане криовулканов гораздо более уверенно.

Ученые описали шахты и возвышенности, найденные на поверхности сатурнианского спутника зондом "Кассини". В регионе под названием Sotra Facula зонд сфотографировал конические возвышения, из которых вырываются потоки вещества. Кроме того, "Кассини" нашел рядом с возвышенностями несколько колодцев глубиной около 1500 метров. Высота пиков составляет от 1000 до 1500 метров. Теоретически, колодцы могут быть кратерами, оставшимися от падения метеоритов, но до сих пор все факты указывали, что Титан не подвергался активной бомбардировке.

Криовулканы могут восполнять постоянные потери метана в атмосфере Титана - молекулы этого газа расщепляются под воздействием солнечного излучения приблизительно в течение 10 миллионов лет. Кроме того, вулканы могут выбрасывать на поверхность молекулы, которые могут служить подходящим исходным материалом для развития жизни - наряду с юпитерианской луной Европой и спутником Сатурна Энцеладом Титан рассматривается как перспективный кандидат на наличие живых существ. Помимо потенциальной обитаемости Энцелад известен очень активным криовулканизмом - на этом небесном теле существование ледяных вулканов подтверждено достоверно, пишет Lenta.ru.

14/12/2010

13 декабря группа европейских астрономов, работающих в рамках проекта SuperWASP, объявили об открытии нового транзитного горячего гиганта WASP-34 b.

Звезда WASP-34 удалена от Солнца на 120 ± 15 пк. Ее спектральный класс G5, масса оценивается в 1.01 ± 0.07 солнечных масс, радиус – в 0.93 ± 0.12 радиусов Солнца, светимость близка к 0.86 солнечным. Содержание тяжелых элементов в составе этой звезды также близко к солнечному значению. Возраст звезды превышает 5 млрд. лет.

Истинная (не минимальная!) масса планеты WASP-34 b составляет 0.59 ± 0.01 масс Юпитера, радиус равен 1.22 +0.11/-0.08 радиусов Юпитера, что приводит к средней плотности 0.45 ± 0.1 г/куб.см и второй космической скорости около 42 км/сек. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптичной орбите с большой полуосью 0.0524 ± 0.0004 а.е. и эксцентриситетом 0.038 ± 0.012, и делает один оборот за 4.317678 ± 0.000005 земных суток. Авторы открытия оценили эффективную температуру планеты в 1250 ± 30 К.

Лучевая скорость звезды демонстрирует дополнительный дрейф 55 ± 4 м/с за год, что говорит о присутствии в системе еще одного небесного тела на более широкой орбите. Чем является это тело – маломассивной звездой, коричневым карликом или еще одной планетой, покажут дальнейшие наблюдения.

Информация получена: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.2278v1.pdf

14/12/2010

Космический аппарат "Вояджер-1", запущенный в космос в 1977 году, добрался до внешних границ Солнечной системы. Об этом на встрече Американского геофизического общества рассказали специалисты, курирующие миссию аппарата. Краткое содержание их рассказа приведено на портале Space.com. Космический аппарат "Вояджер-1", запущенный в космос в 1977 году, добрался до внешних границ Солнечной системы. Об этом на встрече Американского геофизического общества рассказали специалисты, курирующие миссию аппарата. Краткое содержание их рассказа приведено на портале Space.com.

"Вояджер-1" пролетел 17,4 миллиарда километров и сейчас находится в области под названием гелиощит (heliosheath). Границы Солнечной системы выделяют по поведению летящих от звезды заряженных частиц (солнечного ветра). Исходно они летят с большой скоростью и расталкивают частицы межзвездного пространства. Постепенно скорость движения солнечного ветра падает, и в определенной области, получившей название границы ударной волны (termination shock), частицы изменяют направление своего движения (поворачивают).

Внутренняя граница Солнечной системы, называемая пограничной ударной волной (termination shock), где солнечный ветер резко замедляется, ограничивает область, в которой солнечный ветер и магнитное поле полностью доминируют. "Вояджер-1" пересек эту границу 2004 году, а его "близнец" "Вояджер-2" - в 2007 году. Гелиощит находится сразу за границей ударной волны, и за ним следует первая из условных границ Солнечной системы - так называемая гелиопауза (heliopause). Ожидается, что "Вояджер" преодолеет эту границу и покинет Солнечную систему в 2014 году (по другим классификациям Солнечная система простирается до более удаленных границ). Аппарат приближается к гелиопаузе со скоростью около 61,2 тысячи километров в час, пишет Lenta.ru.

"Вояджер-2" был запущен спустя 16 дней после аппарата "Вояджер-1". Второй "Вояджер" движется по другому маршруту и чуть медленнее напарника (его скорость составляет 56,3 тысячи километров в час) и сейчас находится на расстоянии 14,1 миллиарда километров от Солнца. Оба аппарата работают на ядерном топливе.

13/12/2010

Впервые за последние 20 лет российский астроном обнаружил новую комету. Объект C/2010 X1 (Elenin) был найден Леонидом Елениным из института прикладной математики имени Келдыша 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро астрономических телеграмм Международного астрономического союза. Впервые за последние 20 лет российский астроном обнаружил новую комету. Объект C/2010 X1 (Elenin) был найден Леонидом Елениным из института прикладной математики имени Келдыша 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро астрономических телеграмм Международного астрономического союза.

Обсерватория ISON-NM находится в американском штате Нью-Мексико, но дистанционно управляется российскими учеными. 11 декабря на сайте обсерватории появилось сообщение об обнаружении нового объекта, который, вероятно, является долгопериодической кометой. В тот же день открытие было подтверждено российскими и украинскими астрономами, работающими в обсерватории Майданак в Узбекистане. Чуть позже было получено подтверждение от американских и японских коллег.

На данный момент точные параметры движения кометы неясны. Из имеющихся данных астрономы предварительно заключили, что ближайшая к Солнцу точка орбиты кометы (перигелий) находится на расстоянии четыре астрономические единицы (одна астрономическая единица соответствует расстоянию от Земли до Солнца).

Предыдущая комета, открытая российскими (точнее, советскими) учеными, была найдена в 1990 году. Ее обнаружил совместно с японскими учеными астроном из Литвы Казимир Чернис. Комета была названа C/1990 E1 (Chernis-Kiuchi-Nakamura), пишет Lenta.ru.

12/12/2010

Американский ученый предложил новую гипотезу, объясняющую происхождение колец Сатурна и их состав, который "не укладывается" в существующие теории. Работа исследователя опубликована в журнале Nature, а коротко о ней пишет портал ScienceNOW.

Сатурн окружен несколькими кольцами, обращающимися в экваториальной плоскости планеты. Кольца состоят из фрагментов размеров от нескольких микрометров до нескольких метров и более чем на 90 процентов представляющих собой водяной лед. "Классическая" гипотеза, предполагающая, что кольца являются остатками сатурнианского спутника, разрушенного под воздействием гравитации газового гиганта, не может объяснить такой состав колец - в них слишком мало скальных пород.

Автор новой работы предположил, что газовый гигант поглотил не один, а несколько своих спутников - притягиваемые Сатурном, они приближались к нему по спирали и, в конце концов, сталкивались с планетой. При этом ледяные компоненты спутников, более легкие, чем скальные породы, выбрасывались в космическое пространство и поглощались другими спутниками, которые затем также поглощались газовым гигантом.

В итоге на орбите планеты образовался очень необычный спутник, состоящий из твердого скалистого ядра и окружающей его огромной ледяной оболочки. Когда этот спутник столкнулся с Сатурном, на орбиту планеты было выброшено огромное количество льда. Диаметр отдельных фрагментов колебался от 1 до 50 километров, но за несколько миллиардов лет в результате столкновений куски льда приобрели современные размеры, пишет Lenta.ru.

Недавно астрономы предложили гипотезу, которая объясняет происхождение необычных крошечных лун Сатурна, которых очень много и диаметр которых не превышает 50 километров. По мнению ученых, эти спутники образовались также по вине чрезвычайно сильной гравитации газового гиганта.

12/12/2010

Нил Армстронг - первый человек, побывавшей на Луне, объяснил, почему он и его компаньон по миссии "Аполлон-11" Базз Олдрин изучили очень небольшой участок лунной поверхности. Астронавт рассказал об этом в письме к редактору сайта National Public Radio (NPR) в ответ на опубликованную на сайте колонку.

В колонке журналист Роберт Крулвич (Robert Krulwich) изучил карту передвижений Армстронга и Олдрина по Луне, опубликованную NASA, и наложил ее на проекцию стандартного футбольного поля. Как подсчитал Крулвич, в общей сложности астронавты исследовали не более 82 квадратных метров поверхности Луны.

На следующий день после публикации заметки Нил Армстронг прислал письмо, в котором объяснил, почему первая лунная прогулка была не очень масштабной. Астронавт рассказал, что на освещенной стороне Луны очень жарко (около 93 градусов Цельсия), и в NASA опасались, что астронавты могут перегреться, так как было неясно, насколько эффективной окажется система охлаждения скафандров. Во времена лунных миссий скафандры охлаждались при помощи циркуляции воды, общий объем которой был весьма невелик.

В итоге в NASA было решено, что длительность прогулки не должна превышать 2 часов 45 минут. За это время отдалиться от посадочного модуля на существенное расстояние было невозможно и, кроме того, Армстронг и Олдрин должны были выполнить на Луне ряд экспериментов и заснять их на стационарную камеру. В итоге у них не осталось времени на длительные передвижения по поверхности спутника, пишет Lenta.ru.

11/12/2010

Если исходить из принятых на сегодня теорий формирования Земли и Луны, золота на Земле в таких количествах, в которых его сейчас добывают, быть не может. Как мы полагаем, что знаем, 4,5 млрд лет назад небесное тело размером с Марс врезалось в только что сформировавшуюсю Землю, от чего она расплавилась и выбросила в пространство огромную массу вещества, из которого затем сформировалась Луна. При этом в расплавленное земное ядро должно было кануть железо и все так называемые сидерофильные ("железолюбивые") элементы, в число которых входят золото и платина.

Напрашивается предположение, что золото и прочие сидерофилы попали на Землю уже после того, как она затвердела во второй раз, в составе комет и астероидов. Но если так, то они должны были попасть и на Луну, а там их в 1200 раз меньше, чем на Земле. Не помогает даже то обстоятельство, что Земля массивнее Луны и должна была притягивать к себе все эти космические тела намного активнее. Даже в этом случае, как показывают расчеты, сидерофилов на поверхности Земли должно быть в 60 раз больше, чем на Луне. В 60, но не в 1200.

Сотрудники Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, попытались найти ответ при помощи компьютерного моделирования. Результат получился следующий: частично сидерофилы при столкновении не только потонули в расправленном ядре Земли, но и переместились на поверхность. Затем их численность была приумножена небом. Некрупные небесные тела размером до ста километров были притянуты планетами, и остались планетезимали - протопланеты, имеющие в поперечнике 2500-3000 км. Они были достаточно велики, чтобы обогатить Землю сидерофилами, но не настолько, чтобы повторить катастрофу, которая привела к появлению Луны, и оставить свою массу в расплавленных недрах Земли. Луна же притягивала лишь некрупные астероиды размером 250-300 км.

Оттого и такая разница, пишет R&D.CNews.

|

|

|

Лед в Арктике тает быстрее, чем это предсказывают существующие климатические модели. Такой вывод сделали ученые по итогам анализа первых данных, собранных европейским спутником Cryosat-2, который изучает арктические льды и составляет карту течений в регионе. Результаты анализа специалисты представили на ежегодной встрече Американского геофизического общества, а коротко о них пишет BBC News.

Лед в Арктике тает быстрее, чем это предсказывают существующие климатические модели. Такой вывод сделали ученые по итогам анализа первых данных, собранных европейским спутником Cryosat-2, который изучает арктические льды и составляет карту течений в регионе. Результаты анализа специалисты представили на ежегодной встрече Американского геофизического общества, а коротко о них пишет BBC News.

Астрономы запустили сайт

Астрономы запустили сайт  Горный хребет спутника Сатурна Япета, опоясывающий его вдоль всего экватора, появился в результате падения на луну ее собственных колец. Такой вывод американский астроном представил коллегам во время ежегодной встречи Американского геофизического общества. Краткую суть доклада приводит Wired.

Горный хребет спутника Сатурна Япета, опоясывающий его вдоль всего экватора, появился в результате падения на луну ее собственных колец. Такой вывод американский астроном представил коллегам во время ежегодной встречи Американского геофизического общества. Краткую суть доклада приводит Wired.

Зонд "Кассини" собрал факты, которые подтверждают гипотезу о существовании на спутнике Сатурна Титане ледяных вулканов, или криовулканов. Об этом пишет портал Space.com.

Зонд "Кассини" собрал факты, которые подтверждают гипотезу о существовании на спутнике Сатурна Титане ледяных вулканов, или криовулканов. Об этом пишет портал Space.com. Космический аппарат "Вояджер-1", запущенный в космос в 1977 году, добрался до внешних границ Солнечной системы. Об этом на встрече Американского геофизического общества рассказали специалисты, курирующие миссию аппарата. Краткое содержание их рассказа приведено на портале Space.com.

Космический аппарат "Вояджер-1", запущенный в космос в 1977 году, добрался до внешних границ Солнечной системы. Об этом на встрече Американского геофизического общества рассказали специалисты, курирующие миссию аппарата. Краткое содержание их рассказа приведено на портале Space.com. Впервые за последние 20 лет российский астроном обнаружил новую комету. Объект C/2010 X1 (Elenin) был найден Леонидом Елениным из института прикладной математики имени Келдыша 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро астрономических телеграмм Международного астрономического союза.

Впервые за последние 20 лет российский астроном обнаружил новую комету. Объект C/2010 X1 (Elenin) был найден Леонидом Елениным из института прикладной математики имени Келдыша 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро астрономических телеграмм Международного астрономического союза.